Il santuario delle spine - La foresta spinosa del Madagascar

- Damiano Furlan

- 12 lug 2025

- Tempo di lettura: 11 min

All'interno del nostro immaginario collettivo, nel corso dei secoli, si è radicata l'idea, assolutamente fondata, che l'Africa sia uno fra i continenti più ricchi e variegati in termini di biodiversità, tanto animale che vegetale: sono innumerevoli, infatti, gli habitat e gli ambienti che si possono osservare all'interno di questo continente: dallo sconfinato deserto del Sahara nel nord, fino alle rigogliose foreste del Centrafrica, passando per steppe, pianure, paludi, montagne altissime e chi più ne ha più ne metta.

In questo articolo, tuttavia, non ero intenzionato a parlarvi degli habitat e degli ecosistemi dell'entroterra africano, bensì di uno in particolare presente nella sua isola principale: il Madagascar.

Lasciate che vi presenti una vera e propria peculiarità del mondo naturale, tanto sconosciuta quanto minacciata, situata in una delle isole più affascinanti del mondo: la foresta spinosa del Madagascar.

Localizzazione geografica

Il Madagascar è un isola piuttosto grande dell'Africa (la superficie è stimata intorno a 580 mila chilometri quadrati), nonché considerata fra le più grandi del pianeta, situata a sud-est di quest'ultima, confinante ad est con l'Oceano Indiano.

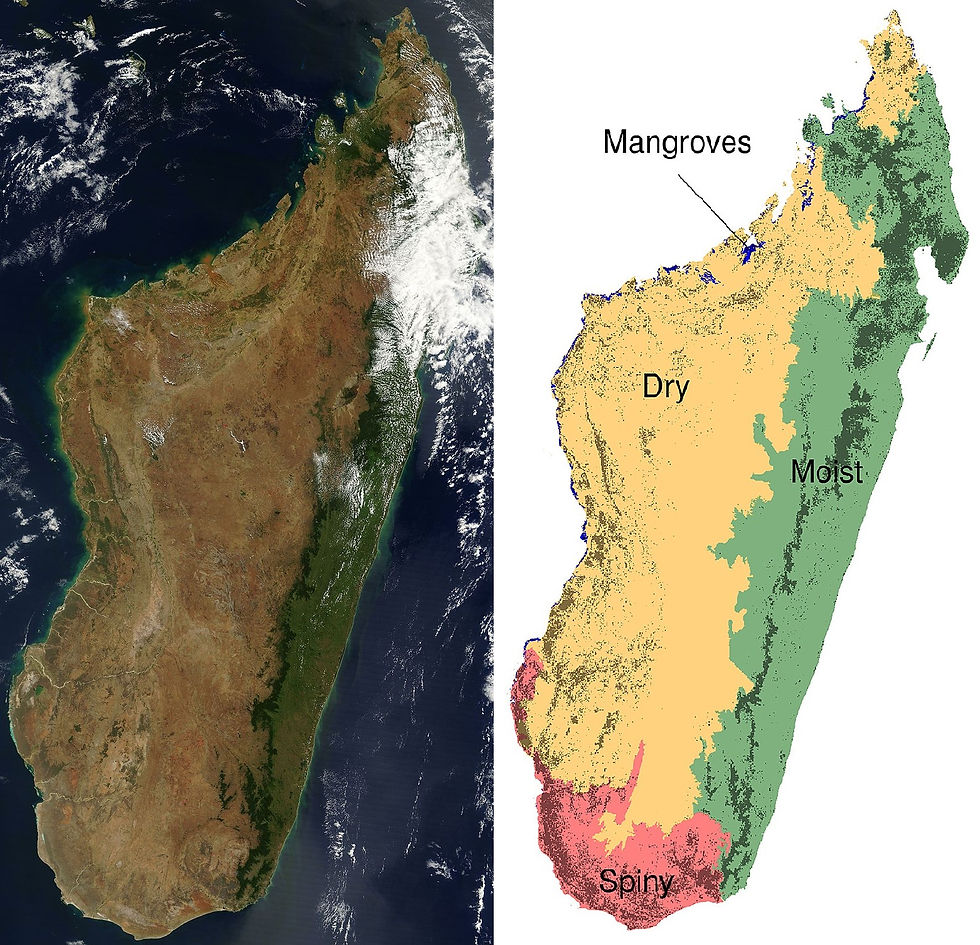

Particolarmente ricca di specie animali e vegetali, molte delle quali considerate addirittura endemiche (dunque diffuse soltanto in questa isola e in nessun altra area del pianeta), possiede al suo interno diverse ecoregioni, ciascuna con le proprie peculiarità, fra cui foreste decidue, foreste di pianura, foreste di mangrovie ecc... Tuttavia, fra le più affascinanti e, perché no, misteriose, ne spicca una: ovvero la foresta spinosa, chiamata in inglese "Madagascar spiny forest" o "Madagascar spiny thickets", talmente importante che è stata elencata nel Global 200, ovvero una lista stilata dal WWF in cui sono presenti tutte le ecoregioni più importanti da preservare, uno strumento utile, fra le varie, per scoprire quali sono le aree più ricche di endemismi.

In termini di localizzazione geografica, questa foresta è situata in un'area piuttosto ampia a sud, sud-ovest dell'isola, delimitato dal fiume Mangoky e dalla catena montuosa Anosyennes, in un territorio molto arido e secco, tanto che le precipitazioni medie annue sono molto limitate (inferiori persino a 350 millimetri di pioggia).

Fig. 1.1: (Da sinistra a destra):

Fotografia satellitare raffigurante l'isola di Madagascar;

Raffigurazione dell'isola di Madagascar in cui sono evidenziate le principali ecoregioni del paese - Crediti: Ghislain Vieilledent, Clovis Grinand, Fety A. Rakotomalala, RijaRanaivosoa, Jean-Roger Rakotoarijaona, Thomas F. Allnutt and Frédéric Achard (CC BY-SA 4.0).

Fig. 1.2: Fotografia satellitare di novembre 1989 raffigurante il delta del fiume Mangoky, in Madagascar, confine nord della foresta spinosa - Crediti: NASA.

Una insolita foresta

Ogni specie è lo specchio dell'ambiente in cui vive: questa semplice frase è sufficiente per comprendere le ragioni per cui questo territorio sia popolato da specie vegetali veramente particolari, nonché uniche al mondo.

Come detto poc'anzi, i territori del sud del Madagascar sono particolarmente aridi e inospitali, dunque la vegetazione, nel corso del tempo, ha dovuto inevitabilmente adattarsi a queste condizioni estreme, presentando come caratteristica principale l'elevata resistenza alle siccità, nonché una certa capacità nel custodire delle grandi riserve d'acqua, tipica proprio delle piante xerofite.

Come del resto accade per la maggior parte delle piante adattatesi a vivere in ambienti torridi, anche quelle presenti in queste aree possiedono un arsenale piuttosto variegato di spine, elemento talmente presente che ha coniato il nome dell'intera ecozona.

Fig. 1.2: Paesaggio della foresta spinosa in Madagascar, in particolar modo a Ifaty. In questa fotografia si possono osservare numerose specie vegetali, come ad esempio Alluaudia procera e Adansonia - Crediti: JialiangGao (CC BY-SA 4.0).

Una flora rigogliosa ma... spinosa!

A farla da padrone in questo angolo di Madagascar non ci sono tanto gli animali, di cui sono presenti per altro diverse eccellenze (di cui parleremo in seguito), bensì le piante, talmente particolari e strane che generano un ecosistema molto diverso da ciò che siamo abituati a sperimentare quotidianamente.

All'interno del vastissimo elenco di specie che popolano queste aree possiamo menzionare sicuramente degli organismi più noti e iconici di altri, uno su tutti prende il nome di Alluaudia procera, ovvero una pianta appartenente all'ordine delle Caryophyllales e alla famiglia delle Didiereaceae, il cui genere, endemico del Madagascar, conta numerose specie differenti, come A. comosa, A. montagnacii, A. dumosa, ciascuna con le proprie peculiarità.

Capace di crescere da un minimo di 100 metri fino ad un massimo di 300 metri di altitudine, da un punto di vista morfologico, A. procera è un arbusto succulento alto fino ad un massimo di 15 metri di altezza, i cui rami sono caratterizzati da numerosissime foglioline tondeggianti o ovali di piccole dimensioni e disposte in coppia, intervallate da altrettante copiose spine prominenti.

In termini di conservazione, il genere Alluaudia presenta delle condizioni oltremodo variegate, in quanto, specie come A. procera risulta piuttosto stabile, sebbene minacciata da numerose attività antropiche, una su tutte la distruzione dell'habitat e dal disboscamento, tuttavia altre specie, come A. comosa, risulta vulnerabile, mentre A. montagnacii addirittura "Endangered", dunque "In Pericolo": la costante è che le popolazioni di tutte queste specie sono in rapida riduzione.

Sempre appartenente alla famiglia Didiereaceae, possiamo trovare un'altra specie, anche questa volta particolarmente spinosa ed endemica proprio di questa foresta: Didierea madagascariensis, al cui genere è ascritta anche Didierea trollii.

D. madagascariensis, talvolta chiamato anche come "albero polpo" (octopus tree in inglese), a causa della struttura dei suoi rami, capace di vivere fino ad un massimo di 100 metri di altitudine, è alta 5 metri di altezza o più, ed è caratterizzata, a differenza di Alluaundia, da delle piccole foglioline di colore verde strette e lunghe, intervallate da moltissime spine, sviluppate su tutta la superficie esterna di lunghi rami colonnari più o meno larghi.

La conservazione di D. madagascariensis è piuttosto stabile, in quanto classificata come "Rischio Minimo", tuttavia D. trollii rientra nella categoria "Vulnerabile".

In queste lande maestose crescono anche fra gli alberi più iconici del continente africano: i Baobab.

Appartenenti alla famiglia delle Malvaceae, possiamo trovare, infatti, specie come Adansonia rubrostipa, il cui areale si sviluppa soprattutto nella parte occidentale del Madagascar, ma anche ben oltre i confini della foresta. Capace di vivere fino a 269 metri di altitudine, la sua conservazione è ottimale: "Rischio Minimo"; ma anche di Adansonia za, capace di raggiungere i 40 metri di altezza circa, nonché dotato di foglie decidue.

Altre specie di piante senza ombra di dubbio degne di nota sono ad esempio: Tetrapterocarpon geayi, endemica proprio del Madagascar, appartenente alla classe Magnoliopsida e alla famiglia delle Fabaceae, è diffusa non soltanto nella foresta spinosa al sud, ma anche in buona parte della costa occidentale dell'isola, cosa che gli assicura una certa stabilità della popolazione, considerata addirittura come "Rischio Minimo", ma anche Moringa drouhardii, appartenente all'ordine Brassicales e alla famiglia Moringacee, anch'essa è endemica.

Considerata come "a rischio minimo", seppur con una popolazione in continua decrescita, è capace di crescere dai 0 a 333 metri sul livello del mare, nonché di raggiungere i 5-10 metri di altezza, se non di più, particolarmente famoso in quelle aree, poiché i suoi semi vengono impiegati per diversi utilizzi.

L'ultima pianta presente in questa ecozona di cui desidero parlarvi, sebbene ce ne siano moltissime altre, prende il nome di Pachypodium lamerei: appartenente all'ordine Gentianales, nonché alla famiglia Apocynaceae, anche essa è dotata di moltissime spine, presenti dovunque sui suoi rami e sul tronco, quest'ultimo capace di raggiungere i 6 metri di altezza circa.

Classificato dall'IUCN come "Rischio Minimo", durante la fioritura da alla luce dei fiori molto belli, di un colore bianco acceso (come in foto).

Fig. 1.3: (SX): Esemplare di Alluaudia procera presso la riserva di Beza Mahafaly, in Madagascar - Crediti: Jose Antonio (CC BY-SA 3.0);

(DX): Particolare di un ramo di A. procera - Crediti: Jean-Louis Vandevivère (CC BY 2.0).

Fig. 1.4: (SX): Particolare di un ramo di Alluaudia montagnacii presso il giardino botanico di Villa Durazzo-Pallavicini, Genova - Crediti: Hectonichus (CC BY-SA 3.0).

(DX): Esemplare di Alluaudia comosa presso il Tsimanampetsotsa National Park - Crediti: LoJallen (CC BY-SA 4.0).

Fig. 1.5: (SX): Esemplare di D. madagascariensis insieme ad altre specie nella foresta spinosa - Crediti: Wayne77 (CC BY-SA 4.0);

(DX): Fotografia ravvicinata di un esemplare di Didierea madagascariensis presso l'università della California, nel giardino botanico - Crediti: Stan Shebs (CC BY-SA 3.0).

Fig. 1.6: (Sopra): Esemplare di Adansonia rubrostipa presso la foresta di Anjajavy, nel nord del Madagascar - Crediti: C. Michael Hogan (CC BY-SA 2.5).

(Sotto): Esemplari di Adansonia za in Madagascar - Crediti: Hectonichus (CC BY-SA 3.0).

Fig. 1.7: (Da sinistra a destra)

Esemplare di Pachypodium lamerei - Crediti: Bernard Loison (CC BY-SA 2.5);

Esemplare di Pachypodium lamerei presso la foresta spinosa, in particolar modo a Mangily - Crediti: AxelStrauss (CC BY-SA 3.0);

Particolare della chioma di Pachypodium lamerei, con tanto di fiori bianchi sbocciati - Crediti: H. Zell (CC BY-SA 3.0).

Una fauna... misteriosa!

Come se non bastasse, anche la fauna di questa ecozona possiede delle peculiarità molto interessanti, come ad esempio Astrochelys radiata, ovvero una specie di testuggine endemica delle foreste spinose, nota comunemente come "testuggine raggiata" a causa dei disegni che presenta sul suo carapace, che ricordano proprio dei raggi.

Capaci di crescere fino a 30 centimetri di lunghezza, anche se talvolta le loro dimensioni possono essere ancor maggiori, è considerata già da diverso tempo come una specie particolarmente minacciata, tanto che l'IUCN l'ha classificata come "In Pericolo Critico", con una popolazione in continua diminuzione a causa, ovviamente, dell'attività antropica, in particolar modo nella perdita di habitat per il disboscamento, al fine di dare più spazio alle coltivazioni e all'allevamento, nonché l'introduzione di specie invasive.

Insieme a A. radiata, un'altra specie di testuggine che abita in aree simili, nonché soggetta a delle sorti piuttosto analoghe, in quanto è anch'essa classificata come "In Pericolo Critico", è Pyxis arachnoides, nota comunemente come "testuggine aracnoide".

Un ulteriore esempio di specie piuttosto interessante è la mangusta di Grandidier, nota scientificamente come Galidictis grandidieri, battezzata in onore ad Alfred Grandidier, noto esploratore e naturalista francese dell'800, classificata come appartenente all'ordine Carnivora (presentando dunque una dieta carnivora), nonché alla famiglia Eupleridae.

Anch'essa è endemica del Madagascar ed è capace di raggiungere un peso variabile dai 500 a poco meno di 600 grammi, con una lunghezza che si aggira intorno ai 30-40 centimetri.

Caratterizzata da una folta coda, nonché da una pelliccia a strisce bianche e nere/marroni, l'areale di questo mammifero è piuttosto limitato, in quanto confinato ad una piccola striscia di terra all'interno della foresta spinosa, cosa che pone svariate criticità per quanto concerne il suo stato di conservazione: secondo l'IUCN rientra nella categoria "Endangered", dunque "In pericolo", con una popolazione in continua diminuzione a causa della perdita di habitat, estensione dei campi coltivati, incremento degli allevamenti, caccia e molte altre ancora.

Un'altra specie presente in queste terre, questa volta sicuramente più nota al grande pubblico, prende il nome di Sifaka di Verreaux, scientificamente parlando chiamata Propithecus verreauxi, ovvero una specie di lemure diffuso proprio nel sud del Madagascar, appartenente all'Ordine dei Primati e alla famiglia Indriidae.

Capaci di vivere dai 7 metri sotto il livello del mare, fino ad un massimo di 1770 metri sul livello del mare, sono caratterizzati da una folta pelliccia completamente bianca, ad eccezion fatta di alcune parti del corpo, come ad esempio il viso oppure sopra la testa, la cui colorazione è invece nera.

Una delle peculiarità più curiose di questo lemure riguarda le sua capacità di movimento: oltre ad essere molto abile a spostarsi fra i rami di un albero e l'altro, quando si trova sul terreno, è solito spostarsi con dei movimenti che ricordano una sorta di "danza", saltellando lateralmente (come si può ben vedere dalla gif a lato).

La conservazione di questa specie è a dir poco disastrata, basti pensare che la stima della sua popolazione all'interno del suo habitat sia calata di circa l'80% in sole tre generazioni (della durata di 10 anni ciascuna circa), fatto che lo piazza, tristemente, nella categoria "In Pericolo Critico" dell'IUCN.

Quelli descritte fino ad adesso non sono altro che pochissimi esempi della vastità di biodiversità animale presente in questo angolo di Madagascar, basti pensare ad altri animali come il famosissimo lemure dalla coda ad anelli (Lemur catta), il microcebo murino (Microcebus murinus), il lepilemure dai piedi bianchi (Lepilemus leucopus), ma anche specie di uccelli, come Coua cursor (noto come cua corridore), Coua verreauxi (cua di Verreaux), oppure ancora rettili, quale Furcifer antimena e tantissimi altri ancora.

Fig. 1.8: (Dall'alto al basso):

Esemplare di Astrochelys radiata, nota comunemente come testuggine radiata, presso il Parco Nazionale di Tsimanampetsotsa, in Madagascar - Crediti: Charles J. Sharp (CC BY-SA 4.0).

Carta geografica raffigurante l'areale di A. radiata - Crediti: Thorin III (CC BY-SA 3.0).

Fig. 1.9: (Dall'alto al basso):

Esemplare di Galidictis grandidieri, ovvero la mangusta di Grandidier, fotografata presso il Parco Nazionale di Tsimanampetsootsa, in Madagascar - Crediti: Grigory Morozov (CC BY 3.0);

Mappa raffigurante l'areale di G. grandidieri, confinato soltanto ad una piccola striscia di terra nel sud del Madagascar - Crediti: IUCN Red List of Threatened Species (CC BY-SA 3.0).

Fig. 1.10: (Da in alto a sinistra in senso orario):

Due esemplari di P. verreauxi sopra ad un albero presso il Parco Nazionale di Kirindy-Mitea, in Madagascar - Crediti: JialiangGao (CC BY-SA 4.0);

Esemplare di Sifaka di Verreaux dotato di collare presso la riserva speciale di Bezaha Mahafaly - Crediti: Jose Antonio (CC BY-SA 3.0);

Esemplare di Sifaka aggrappato al ramo di un albero - Crediti: Babatulear CC BY-SA 4.0);

Areale di diffusione di P. verreauxi - Crediti: IUCN Red List of Threatened Species CC BY-SA 3.0).

Fig. 1.11: Esemplare di Sifaka di Verreaux che cammina sul suolo, mettendo in atto una sorta di "danza" - Crediti: SurreyJohn (CC BY-SA 4.0).

Fig. 1.12: (Da sinistra in senso orario):

Esemplare di Lemur catta, il cosiddetto Lemure dalla coda ad anelli - Crediti: Mathias appel;

Esemplare di Microcebus murinus - Crediti: Charles J. Sharp (CC BY-SA 3.0);

Esemplare di lepilemure dai piedi bianchi (Lepilemus leucopus) - Crediti: Bernard DUPONT (CC BY-SA 2.0);

Esemplare maschio adulto di Furcifer antimena - Crediti: Gilles Moynot (CC BY-SA 3.0) Reduced;

Esemplare di Coua verreauxi appoggiato sopra ad un ramo di un albero - Crediti: Francesco Veronesi (CC BY-SA 2.0) Reduced;

Esemplare di Coua cursor - Crediti: Francesco Veronesi (CC BY-SA 2.0) Reduced.

Una perenne minaccia

Tanti sono gli habitat e gli ecosistemi minacciati al mondo, tuttavia fra quelli più in pericolo, come avete potuto comprendere leggendo anche soltanto i livelli di conservazione delle singole specie prese in esame, troviamo proprio la foresta spinosa del Madagascar.

Le colpe dietro a questo rapido declino e degrado della foresta spinosa del Madagascar sono da assegnare, ovviamente, all'attività umana, a causa di tutta una serie di attività svolte dalle popolazioni locali: ecco dunque che le attività più dannose sono ad esempio la deforestazione (ahimé sempre presente ed imperante in ogni luogo), in particolar modo nell'ottenimento di legna da ardere, il carbone da legna e materiale da costruzione.

Unitamente alla deforestazione, un altro aspetto molto pericoloso per l'equilibrio naturale è il costante ampliamento delle aree dedicate alla coltivazione e all'allevamento, incrementato dall'introduzione, in particolar modo per la coltivazione, ma anche nell'allevamento, di specie aliene invasive.

In generale, fra le motivazioni più importanti che pongono questa preziosissima ecozona in pericolo critico, troviamo la capacità stessa dell'habitat di rigenerarsi: la maggior parte degli alberi, infatti, richiedono molto tempo per crescere, tuttavia, le popolazioni locali consumano più risorse di quanto la foresta possa rigenerarle, andando così a costituire un danno molto importante all'ambiente.

Fig. 1.13: Esempio di incendio boschivo illegale in Madagascar, nella regione di Manantenina, nel sud dell'isola, vicino alla foresta spinosa - Crediti: Diorit (CC BY-SA 3.0).

Fig. 1.14: Esemplari di Alluaudia procera presso la foresta spinosa del Madagascar - Crediti: JialiangGao (CC BY-SA 4.0).

Fonti:

IUCN Red List (Allauandia procera, Adansonia rubrostipa, Adansonia za, Tetrapterocarpon geayi, Moringa drouhardii, Didierea madagascariensis, Didierea trollii, Pachypodium lamerei).

IUCN Red List (Astrochelys radiata, Pyxis arachnoides, Galidictis grandidieri, Propithecus verreauxi).

One Earth - Madagascar Spiny Thickets

WWF - The precious forests of Madagascar

Science Direct - Slow recovery of endangered xerophytic thickets vegetation after slash-and-burn cultivation in Madagascar - Josoa R. Randriamalala, Jeremy Randriarimalala, Dominique Hervé, Stéphanie M. Carrière

Commenti