Qui e Ora - La nostra posizione nel tempo geologico

- Damiano Furlan

- 27 dic 2024

- Tempo di lettura: 10 min

Aggiornamento: 3 mag 2025

Quando parliamo di ere, periodi o qualsiasi altra unità di misura utilizzata per suddividere il tempo geologico, spesso siamo portati a pensare che questo genere di classificazione sia distante da noi, come se le ere geologiche fossero qualcosa di lontano, relegato soltanto al passato.

Non a caso, infatti, i nomi dei periodi geologici più famosi sono proprio quelli più antichi, come ad esempio: Cambriano, Ordoviciano, Carbonifero, Giurassico ecc… Nel mentre, quelli più vicini a noi, tipicamente quelli successivi all’ultima grande estinzione di massa, diventano più oscuri, meno conosciuti, nonostante ci riguardino più da vicino.

Ma, visto che anche il nostro tempo non è esente dal rientrare in questa classificazione, dove ci troviamo esattamente quest’oggi all’interno della scala dei tempi geologici?

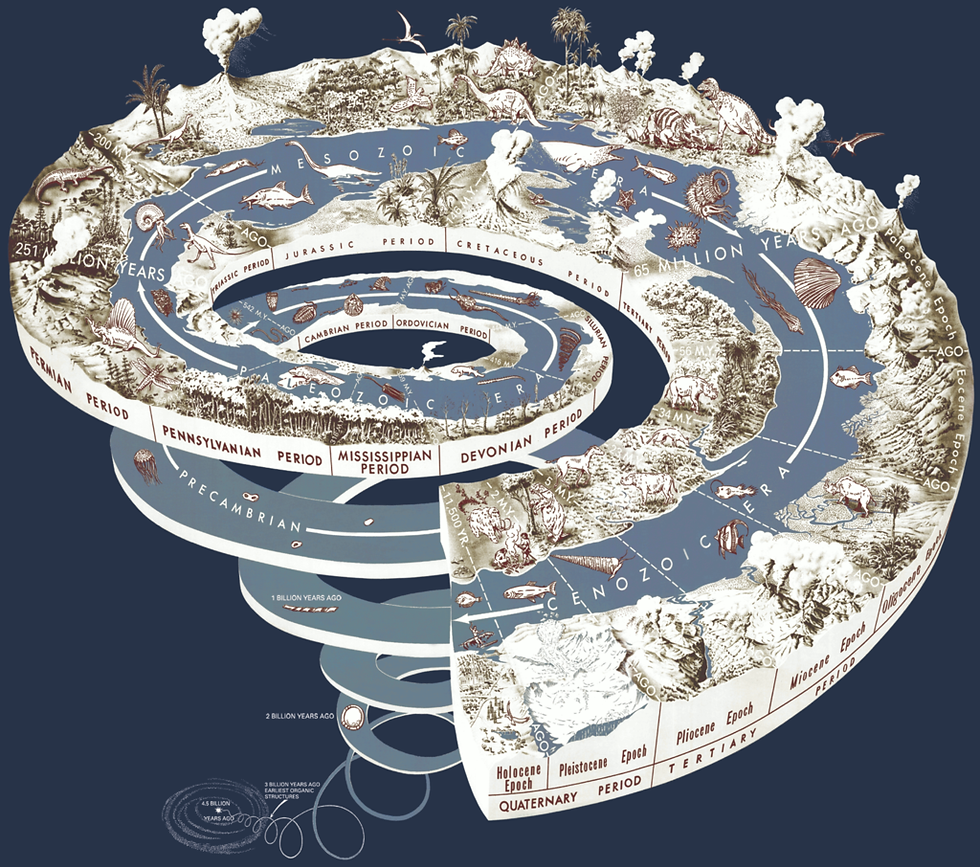

Fig. 1.1: Diagramma artistico raffigurante il tempo geologico, dall'origine del pianeta Terra sino a noi - Crediti: United States Geological Survey.

Eone

Gli eoni sono fra le unità geocronologiche più ampie e durature all’interno della scala dei tempi geologici, capaci di durare per centinaia di milioni di anni.

Durante la storia della Terra si sono susseguiti 4 eoni, ovvero: Adeano (4,6 - 4 miliardi di anni fa), Archeano (4 – 2,5 miliardi di anni fa), Proterozoico (2,5 – 541 milioni di anni fa) e quello duraturo tutt’oggi, ovvero il Fanerozoico (542 milioni di anni fa - presente).

Questo eone, il cui nome deriva da due parole greche: “φανερός” visibile e “ζωή” vita, può essere tradotto letteralmente come “vita visibile” a causa della comparsa, sin dal lontano Cambriano, delle prime vere e proprie forme di vita pluricellulari (anche se in realtà già nel precedente Ediacarano si hanno testimonianze fossili di organismi pluricellulari, comunemente noti come Fauna di Ediacara, argomento già trattato in precedenza).

Il Fanerozoico, infatti, si staglia proprio dal lontano Cambriano sino a noi: al suo interno sono presenti tutte le ere geologiche più famose, come il Carbonifero, Permiano, Devoniano, ecc…

Da un punto di vista paleontologico è sicuramente l’eone più studiato, nonché quello più ricco di informazioni circa le forme di vita, la paleogeografia, la paleoecologia e molto altro.

Dal momento che questa fase della storia terrestre è così ampia, la quantità di cambiamenti che ha dovuto subire la superficie terrestre è infinita: dalla formazione e conseguente frammentazione di supercontinenti, allo spostamento masse continentali grazie all’azione della tettonica delle placche (attiva tutt’oggi), passando per siccità o ere glaciali durate centinaia di migliaia di anni, impatti meteorici, estinzioni di massa e molto altro ancora.

In particolar modo, le estinzioni di massa sono degli eventi particolarmente importanti per la storia della vita sul nostro pianeta, poiché permettono un profondo e radicale cambiamento negli equilibri degli ecosistemi terrestri, andando a modificare sensibilmente le specie dominanti.

Le specie animali che hanno popolato questo eone non si contano: dagli antichissimi trilobiti, simbolo inestinguibile del primordio della vita, fino ad arrivare ai Dimetrodonti, passando per gli Euripteridi (i cosiddetti scorpioni di mare), dinosauri aviani e non aviani, Placodermi e moltissimi altri ancora!

Fig. 1.2: Ricostruzione ipotetica della distribuzione delle terre emerse durante il Cambriano, intorno a 510 milioni di anni fa - Crediti: Scotese, Christopher R.; Vérard, Christian; Burgener, Landon; Elling, Reece P.; Kocsis, Ádám T. (CC BY 4.0).

Fig. 1.3: Crediti immagini (da in alto a sinistra in senso orario)

Diverse specie di Dimetrodonti messi a confronto - Crediti: DiBgd (CC BY-SA 4.0);

Ricostruzione artistica di un esemplare di Utahraptor ostrommaysorum - Crediti: Fred Wierum (CC BY-SA 4.0);

Ricostruzione artistica di Bothriolepis canadensis, una importante specie appartenente alla classe dei placodermi - Crediti: Nobu Tamura (CC BY-SA 4.0);

Ricostruzione artistica di diverse specie di Euripteridi, i cosiddetti scorpioni di mare - Crediti: Charles R. Knight.

Era

Appena dopo l’eone troviamo l’Era, anch’essa una unità del tempo geologico piuttosto ampia.

In questo preciso momento stiamo vivendo nel Cenozoico, nome derivante dalla fusione di due parole greche, ovvero “kainós” e “zōḗ” che significa letteralmente “nuova vita”.

Iniziato ben 66,0 milioni di anni fa, con il finire dunque sia dell’era Mesozoica che del periodo Cretacico, questa fase della storia della Terra è estremamente importante per comprendere gli equilibri naturali vigenti tutt’oggi: quest’era ha avuto inizio proprio con un evento tanto distruttivo quanto importante per la vita, ovvero l’estinzione di massa del Cretacico-Paleogene, avvenuta proprio 66,0 milioni di anni fa circa, responsabile della completa estinzione dei dinosauri non aviani, nonché dei complessi ecosistemi viventi in quel periodo (ricordiamo che non tutti i dinosauri si sono estinti, bensì soltanto quelli non aviani, dal momento che quelli aviani, ovvero gli uccelli, permangono tutt’oggi), mediante un enorme impatto meteorico avvenuto nella penisola dello Yucatan (nel centro America).

Dall’inizio di questa era sino a noi si ha avuto una modificazione piuttosto marcata degli ecosistemi terrestri, nonché delle specie dominanti: dal proseguimento della formazione degli attuali continenti, grazie alla frammentazione del supercontinente Pangea, iniziato già molto tempo prima, passando per l’affermarsi dei mammiferi come organismi di spicco nel predominio delle terre emerse.

Fra gli eventi più interessanti avvenuti in questa era vi è la formazione della catena montuosa dell’Himalaya, avvenuta intorno a 50 milioni di anni fa, grazie allo scontro della massa continentale indiana con quella euroasiatica: un processo tanto lungo quanto inarrestabile, iniziato ancora svariati milioni di anni prima.

Un altro evento geologico avvenuto in questa era che ci interessa più da vicino prende il nome di Crisi di salinità del Messiniano, ed ha interessato in prima persona il nostro mare, ovvero il Mar Mediterraneo.

Durante il Messiniano (7,24-5,33 milioni di anni fa), a causa della chiusura di ciò che ad oggi corrisponde allo stretto di Gibilterra, ovvero quella piccola striscia di mare situata fra la penisola iberica e il Marocco, che mette in comunicazione Mediterraneo e Oceano Atlantico, il Mar Mediterraneo rischiò di prosciugarsi integralmente, subendo nel giro di poco tempo (sempre in termini geologici) una drastica riduzione del volume dell'acqua, portando a numerosi danni alla fauna e flora che vivevano in quelle aree.

Sebbene le speranze per il Mediterraneo sembravano ormai nulle, nel successivo Zancleano (5,33 - 3,60 milioni di anni fa), avvenne un ulteriore evento geologico, che permise al mare di riprendersi ciò che gli apparteneva: con l'alluvione Zancleana si ebbe la riapertura dello stretto di Gibilterra, con il conseguente riversarsi di enormi volumi d'acqua dentro il bacino pressoché morente, ripristinando così le condizioni pre-crisi (l'argomento Crisi del Messiniano è già stato trattato all'interno di Roots of Existence, qualora siate interessati potete sempre recuperarvi l'articolo integrale premendo qui).

Fig. 1.4: (Immagine in alto): Paleogeografia del pianeta Terra 45 milioni di anni fa circa, durante il Paleogene, primo periodo dell'Era Cenozoica - Crediti: Scotese, Christopher R.; Vérard, Christian; Burgener, Landon; Elling, Reece P.; Kocsis, Ádám T. (CC BY 4.0).

(Immagine in basso): Rappresentazione artistica dell'impatto meteorico che circa 66 milioni di anni fa sancì l'estinzione dei dinosauri non aviani - Crediti: Donald E. Davis.

Fig. 1.5: Rappresentazione schematica dello spostamento della massa continentale indiana verso quella euroasiatica: evento che ha permesso la formazione della catena himalayana - Crediti: US Geological Survey.

Fig. 1.6: Ricostruzione ipotetica di come si presentava il Mar Mediterraneo durante la crisi di salinità del Messiniano - Crediti: Paubahi (CC BY-SA 3.0).

Periodo

All’interno della suddivisione del tempo geologico, l’unità più famosa, nonché quella più utilizzata, è sicuramente il “Periodo”.

Il periodo che ci interessa più da vicino in questo momento prende il nome di Quaternario, iniziato circa 2,58 milioni di anni fa, il cui nome deriva da una vecchia suddivisione del tempo geologico, che ordinava quest'ultimo in Era Primaria (Paleozoico), Era Secondaria (Mesozoico), Era Terziaria (Cenozoico) e il Quaternario.

Durante questa fase della storia della Terra sono successi molti eventi estremamente importanti, che lasceranno per sempre il segno, fra cui la comparsa di un genere animale molto particolare, capace di modificare a piacimento interi ambienti, portare all’estinzione moltissime specie, e capace di reggersi su due piedi: Homo.

Del genere Homo, a partire dalla sua origine, ci saranno moltissime specie, ognuna con delle peculiarità intrinseche, nonché adattate ai più disparati territori colonizzati: ecco dunque che, con il tempo, comparirà Homo abilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, ma anche specie più particolari e meno note, come Homo floresiensis o Homo di Denisova, fino ad arrivare a noi: Homo sapiens.

Per quanto concerne lo sviluppo tecnologico umano, l'inizio dell'era Paleolitica si fa coincidere (più o meno) intorno a 2,58 milioni di anni fa, proprio con l'inizio sia del Pleistocene che del periodo Quaternario.

In termini di ambiente, questo periodo risulta piuttosto variegato, poiché segnato da numerose variazioni del clima e, pertanto, della fauna che vi prosperava, in particolar modo caratterizzato dalle ultime glaciazioni, che hanno visto un sostanziale aumento del volume dei ghiacciai.

Per quanto concerne la fauna, in particolar modo nel Pleistocene, sono comparsi alcuni degli organismi più iconici del passato, nonché fra i più grandi e maestosi, i quali rientrano tutti nella cosiddetta Megafauna del Pleistocene, ecco dunque che troviamo organismi come Deinotherium, Megaloceros, Castoroides, Glyptodon e diversi altri, senza poi dimenticarsi il passaggio dell'intramontabile Mammuth.

Fig. 1.7: Distribuzione paleogeografica dei continenti di circa 21'000 anni fa, verso la fine del Pleistocene - Crediti: Scotese, Christopher R.; Wright, Nicky M. (CC BY 4.0).

Fig. 1.8: Esempi di specie appartenenti alla cosiddetta "Megafauna Pleistocenica" (da in alto a sinistra in senso orario):

Ricostruzione paleoartistca di tre esemplari di Deinotherium, uno dei più affascinanti proboscidati mai esistiti - Crediti: Heinrich Harder;

Ricostruzione paleoartistica di un Megaloceros, un enorme cervide del Pleistocene - Crediti: Charles Robert Knight;

Ricostruzione paleoartistica di due Castoroides, il cosiddetto "castoro gigante" del Pleistocene, vissuto in Nord America - Crediti: Charles Robert Knight;

Ricostruzione paleoartistica di un Glyptodon vicino a due essere umani - Crediti: Heinrich Harder.

Fig. 1.9: Ricostruzione paleoartistica di un gruppo di Mammuth - Crediti: Charles Robert Knight.

Epoca

Se vi risultano nuovi tutti i nomi citati poc’anzi, allora questo potrebbe suonarvi piuttosto familiare: in termini di Epoca in questo momento ci troviamo nell’Olocene.

La parola utilizzata per l’attuale epoca deriva da due parole greche: “ὅλος” (holos): del tutto; “καινός” (kainos): recente.

Fra le varie motivazioni che hanno fatto si che il termine Olocene divenisse così famoso vi è in primo luogo un dibattito scientifico, tutt’ora in corso, circa la possibilità di istituire una nuova epoca, avente come nome “Antropocene”, parola che deriva dalla fusione di due parole greche, ovvero “ànthrōpos”: uomo e “kainos”: recente, a causa dell’enorme impatto ambientale che sta avendo la specie Homo sapiens (di cui forse avrete già sentito parlare da qualche parte) all’interno dell’ecosistema terrestre, le cui modificazioni potrebbero avere un impatto persino sul tempo geologico.

Nonostante sia ormai un fatto acclarato che l’umanità in quanto specie abbia sovvertito interi ecosistemi, lasciando un segno indelebile nella storia della vita, non è ancora chiaro se queste modificazioni così lampanti che vediamo oggigiorno, abbiano effettivamente delle ricadute anche per quanto concerne il tempo geologico.

Seconda epoca in cui gli scienziati hanno suddiviso ad oggi il Periodo Quaternario (la prima prende il nome di Pleistocene), questa nuova fase della Terra ha avuto inizio soltanto 11’700 anni fa e si apre proprio in concomitanza con il termine di una delle ultime glaciazioni che ha coinvolto l’emisfero settentrionale del globo, nota come glaciazione di Würm, cominciata ancora nel Pleistocene.

Per quanto concerne la storia umana, si ritiene che con l'inizio dell'Olocene abbia inizio anche il Neolitico, fase di estrema importanza per lo sviluppo tecnologico di Homo sapiens.

La disposizione delle terre emerse è praticamente identica a quella a cui siamo abituati oggigiorno, così come la fauna e la flora.

Fig. 1.10: Disposizione odierna dei continenti - Crediti: NASA/Goddard Space Flight Center.

Fig. 1.11: Ricostruzione ipotetica dell'Europa durante la glaciazione Weichsel e Würm - Crediti: Ulamm (CC BY-SA 3.0).

Età

Per quanto riguarda il tempo geologico, l’età è fra le unità di misura del tempo geologico meno durature, nonché quella i cui nomi tendono ad essere più complessi da ricordare (Wuchiapingiano, Toarciano, Cenomaniano ecc…). Ma tornando a noi, l’età in cui viviamo oggigiorno si chiama Meghalayano, iniziato appena 4'200 anni fa, nonché inserita, da parte della Commissione internazionale di Stratigrafia nella scala dei tempi geologici soltanto nel 2018. Il nome deriva da uno stato dell’India, denominato appunto Meghalaya, area in cui si sono rinvenute informazioni sufficienti per far teorizzare la presenza di una enorme siccità proprio intorno a 4'200 anni fa.

In particolar modo, la grotta più importante utilizzata per queste analisi è la grotta di Mawmluh.

Durante questa, seppur breve, fase della storia della Terra, sono successi innumerevoli avvenimenti che hanno sconvolto gli equilibri della vita: dalla continua espansione del genere umano in tutto il mondo, sino all’utilizzo da parte di quest’ultimo di innumerevoli risorse naturali, che hanno portato e portano tutt’oggi ad una continua alterazione dei ritmi naturali, degli ecosistemi e del clima, passando per l'estinzione di moltissime specie animali e vegetali, come ad esempio il famosissimo Dodo (Raphus cucullatus), l'Alca impenne (Pinguinus impennis), la Ritina di Steller (Hydrodamalis gigas) e moltissime altre, il cui bilancio totale è a dir poco inquietante.

Nonostante questi aspetti negativi, per noi esseri umani vi è stata un incredibile crescita e fioritura di nuove culture e società, sempre diverse e particolari, ognuna con le proprie peculiarità, nonché ricche di storie e tradizioni.

Fig. 1.12: Localizzazione geografica dello stato di Meghalaya, luogo fondamentale per lo studio dell'età odierna - Crediti: फ़िलप्रो (Filpro) (CC BY-SA 4.0).

Fig. 1.13: Tre specie di animali differenti estinte di recente a ca sa dell'uomo (da in alto a sinistra in senso orario):

Ricostruzione della Ritina di Steller presso il Natural History Museum di Londra - Crediti: Emőke Dénes (CC BY-SA 4.0);

Esemplare di Alca Impenne presso Kelvingrove di Glasgow, con tanto di una replica dell'uovo - Crediti: Mike Pennington (CC BY-SA 2.0);

Scheletro di Dodo (sinistra) vicino alla sua ricostruzione (destra), uno degli animali che più evoca il concetto di estinzione, presso l'Oxford University Museum of Natural History - Crediti: BazzaDaRambler (CC BY 2.0).

Fig. 1.14: Landscape di Seul, la capitale della Corea del Sud: è estremamente lampante l'abnorme quantità di inquinamento luminoso presente in quest'area - Crediti: Jook Kyu Park (CC BY-SA 3.0).

In estrema sintesi, la nostra localizzazione nel tempo geologico è la seguente:

Eone: Fanerozoico (541,0 milioni di anni fa - presente);

Era: Cenozoico (66,0 milioni di anni fa - presente);

Periodo: Quaternario (2,58 milioni di anni fa - presente);

Epoca: Olocene (11'700 anni fa - presente);

Età: Meghalayano (4'200 anni fa - presente).

Fonti:

Britannica

IUGS

Commenti